遺産の分け方は4種類! 遺産分割の進め方や注意点を弁護士が解説

- 遺産を受け取る方

- 遺産

- 分け方

豊橋市役所が公表する「豊橋市統計書 令和3年版」によると、令和3年4月1日時点における愛知県豊橋市の人口は37万4131人で、そのうち9万6482人が65歳以上でした。

家族が亡くなった際には、被相続人(亡くなった方)の遺産を分け合うために、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続トラブルを防ぐため、遺産の分け方に関する注意点を理解しておきましょう。

本コラムでは、遺産分割の方法や進め方、遺産の分け方に関する注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの弁護士が解説します。

1、遺産分割とは?

遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が有していた財産等を、相続人間で分割する手続きです。

-

(1)遺産分割の対象となる財産

被相続人が死亡時に有していた一切の権利義務は、原則として相続人全員の共有となります(民法第896条、第898条)。相続人の共有となった遺産を「相続財産」と呼び、相続財産を分割する手続きが「遺産分割」です。

相続財産に当たるのは、たとえば以下のような権利義務です。- 現金

- 預貯金

- 有価証券(株式、投資信託など)

- 貴金属類

- 不動産

- 自動車

- 債務

ただし、以下の財産は遺産分割の対象から除外されます。

- ① 遺言書によって分け方が指定された財産

原則として遺言書のとおりに分割するため、遺産分割の対象から除かれます。 - ② 可分債務

借金などの金銭債務その他の可分債務は、相続開始と同時に、法定相続分に従って各相続人へ自動承継されるため、遺産分割の対象から除かれます(最高裁昭和34年6月19日判決)。

-

(2)遺産分割を行う際には、各手続きの期限に注意

遺産分割そのものに期限はありませんが、関連する相続手続きの中には、以下のとおり期限が設定されているものがあります。

- 相続放棄

自己のために相続が発生したことを知ってから3か月以内 - 所得税の準確定申告

相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 - 相続税申告

相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内

たとえば、相続放棄を行うか否かの判断は、相続財産を構成する財産・債務の全体像を正しく把握していなければ、適切に行うことができません。

また、所得税の準確定申告や相続税申告を行うに当たっては、課税対象となる所得や相続財産等を把握する必要があります。

これらの財産・債務を把握するプロセスは、遺産分割の一環としても行うべきものです。各手続きの期限に遅れないように、早い段階で財産・債務の調査に着手しましょう。 - 相続放棄

2、4種類の遺産分割方法

遺産分割の方法には、以下の4種類があります。

- 現物分割

- 換価分割

- 代償分割

- 共有分割

-

(1)現物分割|遺産を物理的に分割する

現物分割とは、遺産を物理的に分割することをいいます。

たとえば、土地を分筆した上で各筆を別の相続人が相続する場合などが、現物分割の典型例です。

現物分割はわかりやすい分割方法ですが、分割によって土地などの財産が細分化してしまうと、かえって使い勝手が悪くなってしまうおそれがあります。また、建物など物理的に分割できない財産については、現物分割は不可能です。

現物分割は、物理的に分割が可能な遺産を、複数の相続人が相続したがっている場合に検討すべき分割方法といえます。 -

(2)換価分割|遺産を売却して代金を分割する

換価分割とは、遺産を売却して得た代金を分ける分割方法です。

換価分割のメリットは、1円単位で公平に遺産を分割できる点にあります。また、管理が難しい財産(土地など)を手放して金銭に換えられる点も、換価分割のメリットです。

その一方で、思い入れのある遺産であっても手放すことになってしまいます。

換価分割は、相続人が特にこだわりを持っていない遺産を分割する場合や、他の方法ではどうしても遺産の分割が難しいという場合などに適した方法といえるでしょう。 -

(3)代償分割|代償金と引き換えに遺産を相続する

代償分割とは、一部の相続人のみが遺産を相続し、他の相続人に対しては代償金を支払う分割方法です。

代償分割を行えば、遺産そのものが欲しい相続人と、金銭が欲しい相続人のニーズをいずれも満たすことができます。ただし、代償金をどのように準備するかが課題となるほか、複数の相続人が遺産そのものを欲しがった場合には、誰が遺産を相続するかで揉めてしまう可能性があります。

代償分割は、相続人のうちひとりだけが相続を希望する遺産につき、その相続人が代償金を準備する目途が立つ場合に採用しやすい方法といえるでしょう。 -

(4)共有分割|遺産の共有持分を保有し合う

共有分割とは、遺産を複数の相続人が共同で相続し、互いに共有持分を保有し合う分割方法です。

共有分割は、いわば遺産分割の「棚上げ」に等しい方法といえます。

相続人同士の対立を解消できない場合に、やむを得ず選択される場合もありますが、共有関係から生じるトラブルのリスクが大きいため、基本的には避けるべき方法ともいえるでしょう。

3、正しい遺産分割の進め方

トラブルなく遺産分割を完了するため、以下の流れに従って遺産分割の手続きを進めましょう。

- ① 戸籍謄本などから相続人になる対象人物を確定する

- ② 遺産分割の方法を相続人全員で話し合う

- ③ 遺産分割協議書を作成する

- ④ 協議がまとまらなければ調停・審判

-

(1)戸籍謄本などから相続人を確定する

まずは戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本をたどって、相続人となる対象者を確定させましょう。

遺産分割協議には相続人全員の参加が必須であり、ひとりでも不参加の相続人がいれば、遺産分割協議で話し合ったことは無効となってしまいます。

特に家族関係が複雑な場合には、相続人の把握漏れを防ぐため、弁護士へのご依頼をおすすめいたします。 -

(2)遺産分割の方法を相続人全員で話し合う

相続人を確定したら、相続人全員で遺産分割の方法を話し合います。

対面である必要はなく、LINEなどのメッセージアプリやSMSなどでやり取りする方法でも問題ありません。

他の相続人の意見にも耳を傾けながら、できる限り全員が納得できる妥協点を探ることが、早期妥結へのポイントになります。 -

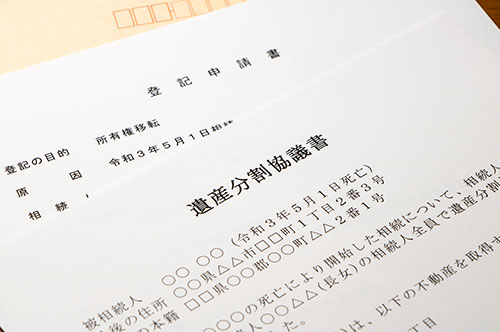

(3)遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で話し合ったことについて、相続人全員の合意が成立したら、その内容をまとめた遺産分割協議書を締結しましょう。

遺産分割協議書は、合意内容を明確化してその後のトラブルを防ぐことに役立つほか、相続登記・預貯金の相続手続き・相続税申告などに必要となります。

遺産分割協議書を作成するには、特定のフォーマットがあるわけではありません。ただし、トラブル防止をするには、明確な文言で作成する必要があります。

遺産分割協議書の作成に関して不安がある場合には、弁護士にご相談ください。 -

(4)協議がまとまらなければ調停・審判

遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停・審判による解決を図りましょう。

遺産分割調停・審判を有利に進めるには、調停委員や裁判官に対して、ご自身の主張が合理的であるとわかってもらうことが大切です。遺産の内容や特別受益・寄与分(4章で後述)などにつき、証拠を用いながら説得的な主張を展開しましょう。

弁護士に依頼すれば、遺産分割調停・審判の手続き対応について、全面的にサポートを受けることが可能です。

4、遺産分割トラブルを避けるための注意点

遺産分割トラブルを避けるためには、特に以下のポイントに十分ご留意ください。

- 共有分割はトラブルの元

- ひとりでも不参加の相続人がいれば無効に

- 法定相続分を基準に話し合うのがよい

- 特別受益や寄与分の考え方を理解する

- 遺産分割に関わりたくない場合は「相続放棄」

ここからはそれぞれの注意点について、解説していきます。

-

(1)共有分割はトラブルの元

遺産を複数の相続人で共有する共有分割は、後日に共有者間でトラブルが発生する大きなリスクを伴います。

共有トラブルが発生すれば、共有財産を満足に活用することは望めず、親族の関係性をさらに悪化させてしまうことにもつながります。遺産分割協議を尽くし、できる限り他の方法による遺産分割を模索しましょう。 -

(2)ひとりでも不参加の相続人がいれば無効に

遺産分割協議には相続人全員の参加が必須であり、ひとりでも不参加の相続人がいれば、その協議は無効となってしまいます。

相続人の調査をしっかりと行わない、仲たがいにより一部の相続人を仲間外れにするなどの対応が、遺産分割協議の無効を引き起こす原因になりがちです。

遺産分割を行う際には、必ず相続人全員で話し合うことを徹底しましょう。 -

(3)法定相続分を基準に話し合うのがよい

遺産分割協議をまとめるには、他の相続人の立場にも配慮しつつ、合理的な妥協点を見つける姿勢が重要です。

遺産分割協議の段階では、どのように遺産を分けても構いませんが、円満な解決を目指すためには法定相続分を基準に話し合うのがよいでしょう。

「長男だから優遇されるべき」などのような理不尽な主張は差し控え、法定相続分を尊重して遺産分割の方法を決めれば、各相続人から不満が出る可能性は低くなります。 -

(4)特別受益や寄与分の考え方を理解する

遺産分割協議を行う際には、相続人間の公平を図るため、特別受益と寄与分を相続分に反映するのがよいでしょう。

特別受益とは、相続人が被相続人から特別に受けた遺贈または贈与のことです。特別受益のある相続人の相続分を減らし、その他の相続人の相続分を増やすと、相続人間の公平を図れます。

寄与分とは、相続財産の維持・増加に貢献した相続人に認められます。寄与分のある相続人の相続分を増やし、その他の相続人の相続分を減らすと、相続人間の公平を図ることが可能です。

特別受益と寄与分の考え方を正しく理解すれば、実態に応じた相続分の細かい調整が可能となり、遺産分割協議の妥結が大きく近づきます。

特別受益や寄与分についてわからないことがあれば、弁護士に相談することも可能です。 -

(5)遺産分割に関わりたくない場合は「相続放棄」

遺産分割協議に参加したくない、遺産相続に興味がないという場合には、相続放棄を行うという選択肢もあります。相続放棄をすれば、初めから相続人にならなかったものとみなされるため、遺産分割協議へ参加する必要はありません(民法第939条)。

相続放棄を行うことができるのは、原則として、自己のために相続の開始を知った時から3か月以内です(民法第915条第1項)。期限が間近に迫っている場合や、期限が過ぎてしまった場合は、すぐに弁護士までご相談ください。

お問い合わせください。

5、まとめ

遺産の分け方には現物分割・換価分割・代償分割・共有分割があり、それぞれメリット・デメリットがあります。各方法の特徴を理解した上で、家族の実態に合った形で遺産分割を行いましょう。

遺産分割をするにあたってトラブルが発生してしまった場合には、弁護士に相談することが早期解決への近道です。

ベリーベスト法律事務所は、ご家庭のご事情やお客さまのご希望を十分に踏まえた上で、早期・円満に遺産分割を完了できるようサポートいたします。

遺産相続に関するお悩みは、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスまでご相談ください。

- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています